「プラシーボ効果って偽薬のことでしょ?治療家として使うのは詐欺みたいで気が引ける…」

「患者さんの期待値が高すぎて、技術で応えられない時がある…」

「同じ治療をしても、なぜか効果に差が出る患者さんがいる…」

こんな疑問を持つ時にはこのブログがお役に立てると考えています。

プラシーボ効果は「偽薬」じゃない!接骨院・鍼灸院が知らない治療効果を飛躍的に高める科学的メソッド

こんにちは、治療院成功塾を主宰しています作尾大介です。

突然ですが、先日の治療院成功塾グループセッションで、参加者の皆さんに質問してみました。

「プラシーボって言葉にどんなイメージを持っていますか?」

9割の先生が「偽薬」「効果のないもの」と答えました。

しかし、この認識は誤解があります。

実は、プラシーボ効果を正しく理解して活用している接骨院・鍼灸院の治療効果は計り知れないものがあります。

プラシーボの語源はラテン語で「placebo」、意味は「喜ばせること」と定義されています。

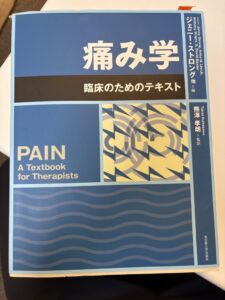

痛み学 臨床のためのテキスト 熊澤孝朗監修の一文を引用すると

プラシーボの語源 ラテン語13世紀 喜ばせること

プラシーボ効果はモルヒネと同じくらいの鎮痛効果がある。

プラシーボは鎮痛は確かに内因性のオピオイド系によって仲介されているが、ただしそこに期待感が関与しているときだけ起こるというものである。

と、書かれています。

プラシーボという言葉は、13世紀のカトリック系のミサで使われていた言葉で、決して「偽り」や「嘘」を意味するものではありませんでした。

プラシーボが喜ばせるという意味であれば、プラシーボ効果を活用することで、接骨院や鍼灸院での施術効果をさらに高めることが可能だと言えます。

ではいったいどうやってプラシーボ効果を日々の患者さんの施術に活用すれば良いのでしょうか?

詳しくまとめました。

興味のある先生はぜひこのブログを最後までお読みください。

プラシーボ効果を活用して接骨院や鍼灸院での治療効果が倍以上になる禁断の手法

現代の医学研究により、プラシーボ効果には以下の科学的根拠があることが判明しています:

プラシーボ効果の生理学的メカニズムは以下のとおりです。

- 内因性オピオイド系による鎮痛効果

- ドーパミン分泌による治癒促進

※詳しく知りたい先生はこちらの論文や投稿をご覧ください

「期待感」が痛みを和らげる謎を明らかに-プラセボ効果の神経生物学的な実態の解明-

https://www.riken.jp/press/2025/20250129_1/index.html

なぜプラセボ効果で治るのか、関与する脳内の領域を同定医療技術ニュース

つまり、平たく言えばプラシーボ効果は「気持ちの問題」ではなく、実際に体内で起こる生化学的反応なのです。

ではプラシーボをどのように日々の臨床に活用すると良いのでしょうか?

プラシーボを肯定的に活用する方法として、以下の事例があります。

アメリカの精神科医・心理療法家のミルトン・エリクソンは「クライアント(患者さん)が診察室に入ってくる時点で、すでに大部分の情報を得ている」と、語ったと言われています。

つまり、患者さんの施術は施術前から始まっているのです。

プラシーボを活用して、患者さんの施術効果を高める方法をとして、治療院成功塾では以下の4つの方法を戦略的に実践しています。

プラシーボによって治療効果が高くなる4つの要素

痛み学の文献をもとに考察すると、プラシーボ効果を引き出す要素として以下の4つが大切になります。

1 条件付け:パブロフの犬のように、治療室に行くと良くなる。先生に施術を受けると良くなるという条件反射

2 期待感 ;この先生だったら私の不調を治してくれるかもしれないという感情

3 動機づけ:本当によくなることは、時に受け入れにくい(つらい・苦しい)こともあるが施術を受けたいと思う気持ち。

4 不安とストレス軽減:安心して施術を受けることができる心理状態。治療院のアクセスや院内動線で迷うことなく施術を受ける環境や対応。

この4つの要素を活用して、自身の整骨院のマーケティングに活用するなら

1. A:attention(注意) – ホームページや口コミ、SNSの情報発信、既存患者さんから の噂で関心を持つ

2. I:interest(興味) – 治療方針や実績に興味を持つ

3. D:Desire(欲求) – 他院との比較して「この先生に施術してもらいたい」という気持ちがおこる

4. M :Memory(記憶)-先生のことが印象に残る

5. A:action(行動) – 実際に予約・来院する

上記5つのことを意識してホームページやSNS、広告、を活用し,既存患者さんへの周知を活用していくことが大切になります。

プラシーボ効果を取り入れて保険診療に頼ることなく月商150万円を達成した成功事例

治療院成功塾の卒業生であるH先生(柔道整復師)は、プラシーボ効果を活用して以下の成果を達成しました:

整体院を開業後月商150万円を以上の収益を稼ぎ続けるH先生の実績

- 開業1年半で月商150万円達成

- 患者さんのリピート率96%

- 患者単価9,500円

- 口コミ評価4.9/5.0

H先生が実践した具体的な方法については後述します。

モルヒネと同等の効果を引き出す4つの科学的条件

条件1:条件付け(院内環境の最適化)

- 患者さんを不安にさせる要因の除去

- 先生の見た目(清潔感のある服装)

- 院内の整理整頓

- オペレーションの構築(迷わせない導線)

- 受付スタッフの常駐(女性スタッフ推奨)

- 迷わせない道案内

上記事項を徹底しました。

条件2:期待感(治療への信頼度向上)

権威性と実績の明示

- 改善事例のブログや写真(ブログや動画は100記事以上)

- 患者さんの声(実名あるいはイニシャル・写真付き50枚以上)

- 国家資格証明書の掲示

- メディア掲載実績

上記事項を積極的に取り入れた

条件3:動機づけ(患者の積極的参加)

治療計画の明確化

- 症状の改善だけでなく、健康な状態で生活できる状態を提案

- 改善までの期間を具体的な数字やメタファーで提示

- 生活習慣改善の提案

を患者さんとのコミニケーションに取り入れる

条件4:不安とストレス軽減(安心感の提供)

コミュニケーションの最適化

- 患者さんに考えさせない(席の指定、荷物置き場の明示)

- 施術中の適切な声かけ

- 次回予約のスムーズな案内

- 会計時の丁寧な説明

- 受付に女性スタッフの常駐及び、教育の徹底

業務マニュアルを作成し何度もオペレーションを行うことの徹底。

H先生は上記4つの項目を実施して、今でも収益は右肩上がりで増え続けています。

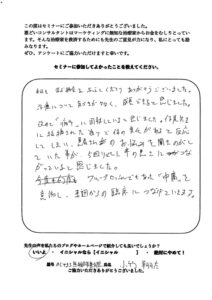

プラシーボ効果を活用した治療院経営について学ぶセミナーに参加れた先生の生の声

熊本県 かじやまち熊本鍼灸整骨院 小竹翔大先生 柔道整復師・鍼灸師

本日も学び機会を与えてくださりありがとうございました。

治療について気づきが多く、成長できると感じました。

改めて「痛み」に固執していると感じました。

作尾先生に指摘された通りで、体の変化があると反応してしまい、患者さんのお悩みを聞き逃していたことが5回リピート率の悪さにつながっていると感じました。

グループセッションでもあった「中庸」を意識し、来週からの臨床につなげていきます。

整骨院や鍼灸院で今すぐ実践できるプラシーボ効果活用法

ステップ1:院内環境の5S改善(1週間で完了)

整理・整頓・清掃・清潔・スタッフとマニュアルの共有を徹底し、患者さんが安心できる環境を構築します。

ステップ2:権威性の演出(2週間で完了)

国家資格と患者さんの声を院内に掲示し、新規患者さんの期待値を適切にコントロールします。

ただし、権威性のアピールはやり過ぎ注意です。国家資格の公開程度にしておきましょう。

ステップ3:コミュニケーション改善(1ヶ月で習得)

患者さんとの会話で「中庸(ちゅうよう)」を意識し、フラットな状態で押し付けがましくない提案型のコミュニケーションを心がけます。

※中庸とはかたよらず・やりすぎず・足りなさすぎず、ちょうどよいバランスを保つことを意味する考え方です。自然体やフラットな状態でいることを心がけます。

ステップ4:効果測定(継続実施)

施術後のアンケートを実施し、プラシーボ効果の活用度を定期的にチェックします。

またホームページはアナリティクスを活用して、どんなページがよく見られているかも確認しておくことが大切です。

音声 https://creators.spotify.com/pod/profile/9870/episodes/ep-e37uh9d

まとめ:プラシーボ効果は鍼灸院や整骨院に導入する必須スキル

プラシーボ効果は決して「偽薬効果」ではありません。科学的根拠に基づいた治療効果向上の手法です。

月商100万円を超える接骨院・鍼灸院の共通点として

- プラシーボ効果を正しく理解している

- 4つの条件を意識的に整備している

- 患者さんとの関係性で「中庸(ちゅうよう)」を実践している

- 施術前の影響力を活用している

もしこのブログをご覧の先生が「技術はあるのに治療効果にムラがある」と感じているなら、プラシーボ効果の活用がお役に立てるかもしれません。

このブログがお役に立てれば幸いです。

整骨院や鍼灸院の収益のムラを最短でV自回復する治療院成功塾のサポート

治療院成功塾ではプラシーボを含めた神経機能を活用するマーケティングコンテンツを会員の先生と共有しています。

「これから整骨院に自費診療の導入を考えている」

「整骨院・鍼灸院の経営が安定しない」

「将来鍼灸師として、柔道整復師として独立を考えている」

そんな時には治療院成功塾のサポートがきっとお役に立てると考えています。

もし、治療院成功塾に興味のある先生はこちらからお問い合わせください

最後までブログをご覧いただき、ありがとうございました。

このブログをお読みいただいた先生の素晴らしい治療結果につながることを心から願っています。

(監修 柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)

-485x327.jpeg)

コメントを残す